作者: 来源: 阅读量: 发布时间:2023-08-11 15:38:49

《楚辞·渔父》曾借屈原与渔父的一段对话,提出这样一个灵魂拷问:在一个“世人皆浊”的年代,是见机行事、随波逐流,还是保持正直清白,绝不同流合污?

如果说东汉的杨孚正直勤政,是因为他有幸遇到了明君治世,那么在大约300年之后分裂动荡的东晋末年,却有这样一个人,面对一口据说饮后必生贪念的“贪泉”,敢于犯险试酌,用一生的克勤克俭、清恪自守,证明贪欲生于人心,而不在于环境,为后世为官者作出了表率。

“古人云此水,一歃怀千金。试使夷齐饮,终当不易心。”这就是被《晋书》推为“晋代第一良吏”的吴隐之所作著名的“贪泉诗”。

吴隐之饮“贪泉”的典故,曾被王维、李白、白居易、钱起、苏轼等人的诗文广泛引用,更因王勃《滕王阁序》中的名句“酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢”而誉满天下。这段历史就发生在距离广州市区西北约20公里处的石井镇石门村,“贪泉”原址立有石碑以示纪念。

位于广州市白云区石井镇内的贪泉遗址(石碑为复件,原件已被移至广州博物馆的碑廊)。 南方日报见习记者 徐昊 摄

其实,吴隐之身处的东晋官场,对人性的考验远甚于“贪泉”。战乱频繁,生灵涂炭,权贵当道,贪腐成风……诚如宗白华在《美学散步》中所言,汉末魏晋六朝是“最富有艺术精神的一个时代”,也是“政治上最混乱、社会上最苦痛的时代”。当同时期的许多读书人对现实深感失望,转而谈玄论虚的时候,吴隐之的故事愈发令人深思。

身居高位 清俭如旧

一介布衣,生于贫寒之家,既无祖荫,又无资产,却得名流举荐,又获权臣赏识,在公卿乃至皇室的连番提拔之下,一路平步青云,直至官居大位……

观其一生,吴隐之的仕途顺畅到不可思议。特别是在晋代,门第观念根深蒂固,选官制度成为世家子弟晋升的“快速通道”,以致“上品无寒门,下品无势族”(《晋书·刘毅传》),吴隐之的际遇堪称是一出平民逆袭的传奇。

吴隐之,字处默,濮阳鄄城人,生年不详。祖上曾是与司马懿、陈群、朱铄并称曹丕“四友”之一的吴质,因辅佐曹丕称帝有功,得以封侯,子孙也都做过官。

到了吴隐之这一代,家道中落。《晋书·吴隐之传》说他“美姿容,善谈论,博涉文史,以儒雅标名”,弱冠之年就品行出众,就算穷到每日以豆粥果腹,也不取不义之财。

吴隐之在成为清官之前,首先是一个孝子。他早年丧父,侍奉母亲很是用心。母亲去世时,隐之和胞兄坦之悲痛欲绝。传说两人恸哭之声感动了天地,引得双鹤鸣叫,盘旋不去。

《晋书》对吴隐之出仕经过的记载,很有几分戏剧色彩:玄学家韩伯母子与隐之为邻。韩母闻其哭声,难过到食不下咽,便对儿子说,如果你将来做了掌管人事任用权的大官,就该举荐像吴隐之这样的人。不料竟一语成真,韩伯果然累迁至吏部尚书,在他的力荐之下,吴隐之从一个地方基层文员——功曹开始,踏上了从政之路。

东晋自南渡以来,王室孱弱大权旁落,觊觎帝位的各股势力蠢蠢欲动,叛乱四起。以前秦为首的北方诸国虎视眈眈,后期又爆发大规模农民起义,内忧外患使得朝中形势复杂难测,时常“城头变幻大王旗”。

然而,吴隐之在东晋晚期数十年的为官生涯中,却仿佛超然于外,屡受褒赏,历任奉朝请、尚书郎、御史中丞、左卫将军、中书侍郎等要职。

不仅如此,晋孝武帝司马曜,大司马桓温,淝水之战晋军大都督谢石,以及北府军将领刘裕等人都对他颇为器重。这些皆是当时处于权力斗争巅峰的关键角色,谯国桓氏与陈郡谢氏两大家族互为死敌,而刘裕曾率兵讨伐桓温之子桓玄谋反篡位,自己却又成了终结东晋江山的“南朝第一帝”。

吴隐之能夹在各派朋党的利益攘夺之中免受冲击,受到多方礼遇,原因还是在于他令名远播。任晋陵太守时,他仍和显达之前一样布衣蔬食,负柴之类家务仍由妻子操持,把俸禄赏赐都分给亲族,使得家无余财,冬月无被,洗衣时没有多余的衣物替换,只得披棉絮取暖,“勤苦同于贫庶”。

隆安年间(397-401),吴隐之出任广州刺史,“清操逾厉”,常食不过蔬菜及干鱼,官方配备的帷帐、器具、衣服一律弃而不用、交到库房。

随后,他还升任度支尚书、太常等职。从掌管一郡(市)、一州(省)到一国财政税收,他始终厉行俭朴,每月饷银仍旧只留基本用度,其余用来救济他人。家人纺织度日,妻子儿女不沾寸禄,遇到困难时期,甚至吃不上饱饭,身上穿的衣衫破旧不堪。

吴隐之的立身处世,与历史上那些来自底层、一旦大权在握便极尽搜刮的贪官形成了鲜明对比。例如《长安十二时辰》中庶民出身、依靠攀附钻营上位的反派官员元载,历史上就确有其人。

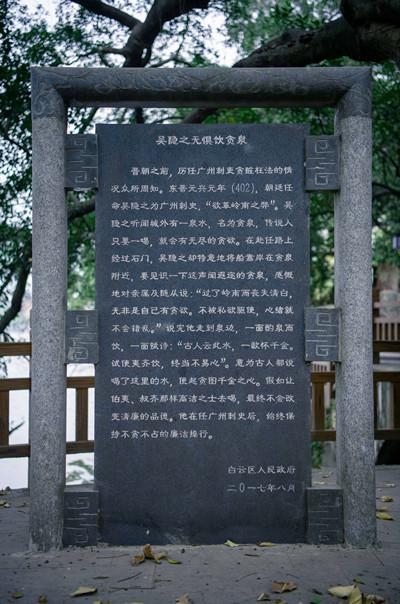

贪泉遗址附近的“吴隐之无惧饮贪泉”典故介绍。南方日报见习记者 徐昊 摄

岭南垂范 革除旧弊

吴隐之砥砺清节的作风,也曾惹来“做作”的非议。因其所处时代的社会风气,从中央到地方都与“清廉”二字格格不入。

历代史书以及《世说新语》《抱朴子》等文学作品中关于晋代王公贵族昏聩、荒淫、残暴、奢靡的种种记载不胜枚举,例如晋武帝为了选妃禁止天下婚嫁,晋惠帝的“何不食肉糜”,石崇与王恺炫奇比富等。西晋第二位皇帝即位时,已是“盘剥百姓,政出群下,纲纪大坏,货赂公行,忠贤路绝,谗邪得志”。(《晋书·惠帝纪》)

到了东晋,门阀世族气焰熏天,大肆兼并土地,贪污受贿,以穷奢极欲为荣。吴隐之昔日的上司谢石就是一例。谢石出身名门,战功彪炳,却又“聚敛无餍,取讥当世”。太学博士范弘之曾批评他贪掠财物,大兴土木,生活奢靡,不惜财力,实为“人臣之大害”。(《晋书·儒林列传》)

有意思的是,谢石曾主动请吴隐之任其主簿。身为将军的秘书,吴隐之嫁女的时候,竟然为了筹措嫁资,要临时遣仆人上街卖狗,“此外萧然无办”。谢石对他多有照拂,知其清贫,还专门派人替他置办婚宴。两人一为巨贪,一为良吏,这段关系颇为耐人回味。

像谢石这样的晋代官僚阶层之所以敬重廉吏,是因为他们深知吏治廉明的重要。曹魏时期出现了我国历史上第一部监察法规《六条察吏》。在此基础上,西晋又出台了《察长吏八条》和《五条律察郡》,分别明确了对高级官员(长吏)和郡县政绩民生的监察范畴。

在有成法可参照的情况下,东晋朝廷忌惮大规模的反腐整治会动摇统治根基,失去豪门望族的支持,故而一方面采取“镇之以静,不为察察之政”的暧昧态度,姑息放任,甚至沆瀣一气;另一方面,又把期望寄托在吴隐之这样的贤能身上,派他南下广州,“革除旧弊”。

那时,岭南路途遥远,瘴疫流行,却是自汉代以来的水陆货运枢纽,山海珍异辐辏,是世人艳羡的“金山珠海,天子南库”(屈大均《广东新语》),加上天高皇帝远,疏于监管,极易滋生腐败。《南齐书·王琨传》有云:“南土沃实,在任者常致巨富,世云‘广州刺史但经城门一过,便得三千万’也。”而石门处于广州西北水路要冲,为履新必经之地,“一饮贪泉、廉士必贪”的说法便由此而来。

为避免重蹈前任官员覆辙,吴隐之特意在上任途中拜访“贪泉”,当众饮水赋诗破除流言。就任后他不辱使命,大力惩治贪财纳贿行为。有部下为了示好,给他送鱼时去除鱼刺,吴隐之非常厌恶,将之喝斥赶出帐外。

经过他的努力,岭南风纪大为改观。晋安帝司马德宗下诏表彰他:“夫处可欲之地,而能不改其操……革奢务啬,南域改观。”(《晋书·吴隐之传》)

廉慎传家 影响深远

离任之前,孙恩卢循领导的农民起义战火波及广州,吴隐之及家眷一度被卢循俘虏。危急关头,幸得刘裕出面调停,才得以获救。

归舟之日,吴隐之行李单薄,“装无余资”。今天,广州市石井镇“贪泉”附近、流溪河下游有一个小岛。传说吴隐之在船上清点随行物品,发现妻子带了一斤沉香,因怀疑来路不明,遂丢到水里。沉香一入河中,顿时化为沙洲,故而得名“沉香沙”,又名“沉香浦”。

返乡后,吴家仅数亩小宅,茅屋六间,以竹篱为院墙,都很简陋。刘裕赐给吴隐之车子、牲畜,为他起宅,都被他谢绝了。

义熙八年(412年),吴隐之正式退休,被授予光禄大夫,次年辞世。他多次获得朝廷的优赐嘉奖,天下廉士以之为荣。

当初,吴隐之的先祖吴质同样出身寒微,才学通博,却因为仗着曹丕恩宠“怙威肆行”,卒后被谥为“丑侯”,还是靠着儿子坚持不懈上书二十余载才获得平反。吴隐之是否受此影响不得而知,或许对他来说,只有“廉慎”二字,才是茫茫宦海唯一的安身立命之道。在他去世以后,这两个字成为吴氏后人的家规,他的子孙在为人“孝悌洁敬”方面代代相传。

吴隐之的事迹对岭南官场影响深远。宋代淳熙初年,福建泉州人李维、李纶兄弟同赴广东为官,曾在石门江边举杯起誓:“倘负军民,有如此水!”说完将杯子投入江流,竟然不沉。两人亦兑现承诺,广施廉政,受到百姓拥戴。有人编了这样一首民歌以示赞颂:“石门之水清且清,晋吏一歃千古荣。争如李公投杯盟,水流汹汹杯停停。”(参见《四库全书·广东通志卷三十九》)

事实上,在吴隐之之前,东汉末年至魏晋时期,中国历史上也曾涌现出毛玠、崔琰、胡质、胡威、傅玄、陶侃等一干以忠廉直亮著称的名士。特别是陶侃在任广州刺史期间,整肃秩序,执法廉明,还留下了一段“搬砖自励”的佳话,可见并非人人皆会“越岭丧清”。

另据宋方信孺《南海百咏》所载,五代十国时割据广州地区的南汉统治者因不喜“贪泉”之名,派人运石填埋,“贪泉”从此不存。而到了清初,到广东做官仍被视为一桩“油水丰厚”的美差,大小官员一旦接到赴粤调令,“靡不欢欣过望”,“以为十郡膻境,可以属餍脂膏”。(屈大均《广东新语》)

“贪泉”的存没与岭南古代官场的关系足以证明,吴隐之对“廉”的见解是十分精辟的——一个人是否廉洁,归根到底在于内心信念是否坚定。他曾告诫身边人“不见可欲,使心不乱”,保持心境澄明,故而处浊流亦能自清;反之,若因贪念动摇了心志,进而利用职权徇私渔利,却归咎于外部因素的诱惑和误导,不过是推卸责任、自欺欺人罢了。吴隐之在1000多年前尚且明白这个道理,今人更应引以为戒。

【评说吴隐之】

吴隐之饮贪泉水而言志的故事,大抵世人皆知。他也许是最早对贪泉“功能”证否的官员,所以房玄龄等撰写的《晋书》赞曰:“吴隐之酌水以厉精,晋代良能,此焉为最。”

位于广州石门的贪泉,不仅名字不那么好听,而且“相传饮此水者,即廉士亦贪”,还有能够使好人变坏的“实用功能”。泉水能使人“易心为墨”,十足令人惊诧莫名。然广州刺史吴隐之上任之际,专门去贪泉“酌而饮之”。结果呢?为官却是“清操逾厉”,践行了自己“试使夷齐饮,终当不易心”的承诺。用晋安帝的话说,叫做“处可欲之地而能不改其操”,而当初派他前来,正是“欲革岭南之弊”。之后,唐朝广州都督冯立也是这样。面对贪泉,他说:“饮一杯水,何足道哉!吾当汲而为食,岂止一杯耶,安能易吾性乎!”说罢“毕饮而去”。在职数年,冯立也是“甚有惠政”。

清代学者屈大均是广东人,他对家乡的泉水负“贪”之恶名十分不服。他指出,如果贪泉“饮之辄使人贪”,东莞还有廉泉,“未闻有饮之而廉者也”,怎么就没有喝了变得廉洁的呢?为什么同样是泉水,“廉者不能使人廉,贪者乃独使人贪?其人累泉乎?泉累人乎?”

屈大均之问,何其振聋发聩!“泉之见罪,非有吴刺史不能释”。的确,从吴隐之为贪泉平反开始,后之仍持“易心为墨”论调者,暴露的只是其流氓性的一面。

——潮白

转载自南粤清风网