时光如水,一转眼,进入临床实习已经两个多月了,当初的紧张忐忑和期待兴奋仿佛还在昨天。褪去最初的懵懂和生疏,临床70多个日夜时而让我在弄清楚一个患者的诊断后开心雀跃,时而又因另一个患者的病情突变而迷惑无措。喜悦和沉重交织的日子中我越来越感受到扎实的理论、熟练的技能和严谨缜密的临床思维对于医学生的成长是多么重要。

就在盼望着能够得到更多、更有针对性的思维训练时,我们迎来了内科学教研室即将组织教学查房的消息。大家又是期待又是困惑,什么是教学查房?查哪些病人?在查房中我们要做些什么?

3月14日晚,大家的困惑在教学查房动员会上得到了解答。当晚,内科教研室李晓丹主任为大家详细介绍了教学查房的安排、具体模式和流程,解读了教学查房“紧密结合临床实际,着眼三基,加强医学生临床基本技能,培养临床诊疗思维”的教学内涵,也明确提出了实习生在查房中的角色定位和目标要求——勤于动脑,积极思考,在老师的引导下,在“以学生为中心”的查房中体现临床基本功,展示严谨缜密的思维过程,完成理论到实践的跨越和融合。

随后,专科教研室主任孙乐栋、外科教研室主任厉周、骨科林荔军从各自的求学、临床工作经历及带教体验等方面对我们提出了殷殷期望。“实习与考研并不会冲突,相反,有效的、高质量的实习会对理论知识的巩固、内化产生决定性的影响;如果缺乏深入的临床实践,课本上的知识永远都是僵化的、脱离实际的”,“大家要勇于思考,勇于表达自己,在查房及其它各项工作中敢于站起来发言的,只有两种人,要么是无知,要么是人才,无论哪一种,都是值得赞赏的”“一件事情,先要热爱它,再去参与它,进而主导它,你就能获得最大的收获”……老师们的铮铮良言就像一颗颗火种,点燃了我们的热情,振奋了我们的精神。

最后,心血管内科缪绯老师宣布了本次查房的主题“主动脉夹层”,希望大家对这个病种的理论知识做一定的梳理和熟悉。 “这个病没讲过啊,会不会太难了……”面对同学们的疑虑,缪绯老师说,虽然教学查房常规选用大纲之内的病种,但随着高血压发病率的升高,主动脉夹层并不罕见,且病情极为凶险,一旦破裂,后果不堪设想。一个多月前在北医三院引发医患纠纷的患者就是因主动脉夹层突然死亡的。如此严重危害患者生命健康的疾病在临床上容易被误诊、漏诊,因此,非常有必要在教学查房中让大家熟悉掌握,不要落下临床中如此重要的一课。这就是老师反复强调的“教学要来自于临床,更要服务于临床”的理念吧。听了动员,大家都对今年的第一次教学查房充满期待,也丝毫不敢懈怠。

被查患者是由我跟着缪绯老师接诊的。当缪老师把汇报病史和体格检查的任务交给我时,我有一丝紧张。我必须按照要求好好准备,重新梳理病人的接诊经过,修改完善医疗文书,了解病情变化,并能脱稿汇报病史,独立完成专科查体。

心血内科的实习生活很忙碌,不能按时吃饭、不能保证睡眠准备的时间倏忽而逝,临床教学查房终于来临了。

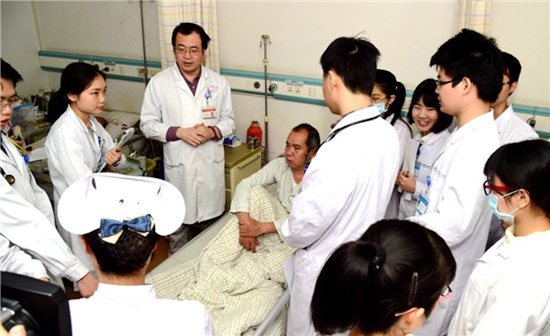

3月16日下午3点,查房开始了,内科片的实习生全部到场,还有外科片、专科片的一些同学,李晓丹主任、心内科吴宏超主任进行督导,学院教务处处长夏欧东、李副处长乐平也来到现场。看着这么多人,我越来越紧张,但看到缪绯老师温和的笑脸、坚定的眼神,我又慢慢镇定下来。

缪绯老师首先提出了本次查房的目的、要求和注意事项,随后,我们按照规范的顺序进入病房。缪绯老师与患者沟通后,要求我做病史汇报。也许是第一次参加,也许是因为自己的“易紧张体质”,即使经过了那么长时间的准备,但临到这一刻,我明显感觉到自己的声音在颤抖,说话也时时卡壳,整个病史以一种极不自然、拘谨的状态汇报完了。当上级医师指正后,我才意识到漏报了患者入院时双上肢血压的差异。带着对自己的一丝失望,我给病人进行查体,心想,我一定不能再在查体上掉链子了。先量血压,接着是心脏的听诊,然后触诊四肢动脉的搏动……空气似乎凝固了,现场虽然挤满了人,我却听不到一点声音,只剩下听诊器里“砰砰”的律动声和我自己的心跳。完成查体后,缪老师指出,患者因为气管受夹层动脉瘤压迫,出现了明显的右侧偏移,一定不能遗漏;另外,还需要鉴别剑突下的搏动是源于右心室肥厚还是源自腹主动脉瘤。我心里五味杂陈,刚刚还暗自窃喜以为查体万无一失呢,但这么明显的遗漏瞬间浇灭了我内心的狂傲。看着缪绯老师规范、娴熟的查体手法示范,看到他在查体过程中时时不忘对患者的人文关怀,我再次明白了,临床基本功和职业素养绝非一朝一夕可以成就,我离一名合格医生的差距还太远太远。

回到示教室,缪老师指导我们对病例进行分析,他一个一个地抛出问题,“假如是你接诊这位患者,需重点询问什么病史、查体应该注意哪些方面?”“病人的这些表现需要与其他哪些疾病鉴别?”“下一步还需做什么检验来验证你的猜想呢?”“这样的结果怎样分析?”在缪绯老师剥丝抽茧般的引导下,大家鼓起勇气,纷纷表达意见。几名同学因扎实的理论知识、合乎逻辑的思维推理,得到了老师的赞扬。渐渐地,在老师的循循善诱中,患者的诊断不断明朗,经过缪老师的总结提炼和举一反三,大家对主动脉夹层这个严重威胁人类生命的危重疾病有了深入的了解。而我,通过对这个亲自经手的患者的病情的再次梳理,更加明晰了规范临床诊疗流程,初步建立了临床思维的步骤。最后,吴宏超主任从查房内容的取舍、信息量的控制、新进展的难易度把握等方面提出了专业建议,李晓丹主任就查房的整体架构和大家的表现做出了综合点评,指出在医疗文书的质量、鉴别诊断思维路径的建立及如何构筑更多的良性师生、生生互动等方面,提出了期望。

进入临床一线之前,我们只能从海量的临床试题和有限的临床见习中接触疾病、认识疾病,如今的临床实习不再是纸上谈兵。感谢这次临床教学查房,不仅仅让我们对“主动脉夹层”有了深入的认知,对于“胸痛”不再畏惧,更让实习变得有章可循,让我们明白一个道理:课本的知识写得再生动,也不如亲身体验、经历的病例更令人印象深刻。记得李晓丹主任在上《内科学》绪论时曾经向我们介绍过开创了“bed-side teaching”教学理念的奥斯勒.威廉教授的事迹,他说过这样一句话,“没有书本做导读来学习病人的临床症状,就好像没有航海图,在茫茫大海上漂流;而不从病人身上观察病情,而只看书学习,就像学习航海却从未出海航行过。”是的,只有以理论为基础,以实践为验证,我们才不会在诊治疾病的茫茫大海中迷失,我们才能乘风破浪,扬帆远航。

感谢难忘的第一次教学查房,感恩每位给予我帮助和指导的老师,是你们激励我走上艰辛漫长的临床思维培养之路,我将继续充满勇气,砥砺前行。我相信,在下一次查房中,我会更加从容,更加坚定。