当前位置: 研招首页 > 正文

创新“发现-培养-机制-诊疗”全链路,开拓微生态医学新范式

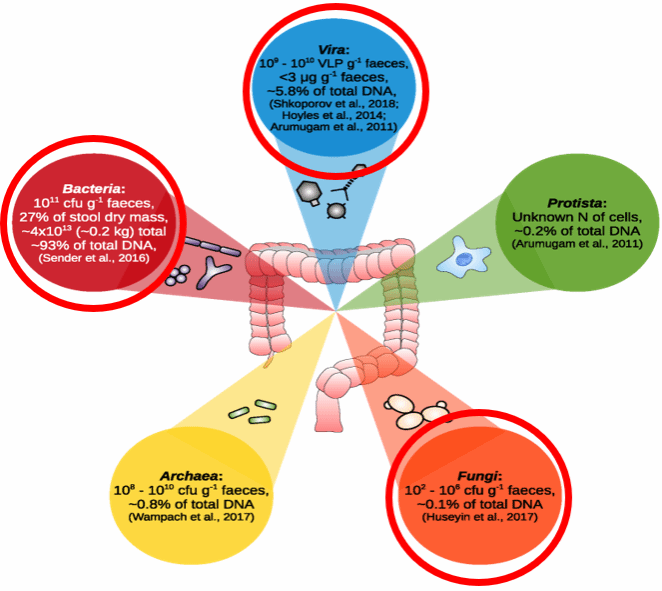

在人体肠道的微观宇宙中,除了已被广泛研究的细菌,还栖息着数量庞大、功能未知的真菌和病毒,它们被视为影响人类健康的“暗物质”。第五附属医院微生态医学中心主任鄢秋龙及其团队,正致力于点亮这片“黑暗大陆”,系统解析肠道细菌、真菌、病毒间的复杂互作关系,目标是打通从基础发现到临床治疗的创新链路。团队的研究项目《肠道多界微生物组的解析及其在消化道疾病中的作用机制与新型治疗策略研究》于日前获得国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)的立项资助,成功获得200万元直接经费资助。

从“被忽视”到“前沿”:补齐多界维度,打造微生态医学范式

人体肠道微生物组是影响消化、代谢、免疫乃至神经精神健康的关键因素。然而,过去数十年的研究绝大多数聚焦于细菌,而同样重要的真菌(真菌组)和病毒(病毒组)则因技术难度大、研究基础薄弱,其作用长期被忽视。

面对这一挑战,鄢秋龙教授带领团队率先确立了以“多界微生物组”为核心的系统性研究方向,特别聚焦于真菌组与病毒组在消化道疾病中的关键作用。

研究聚焦:把“被忽视的微生物”拉到聚光灯下

团队以真菌与病毒为抓手,系统补齐多界维度:一端连接基础数据库与标准化流程,另一端连接动物与临床模型,致力于打通“可测—可证—可治”的闭环。以往肠道研究长期偏向细菌,而该团队的研究策略显著拓展了对肠道微生态的认知边界。

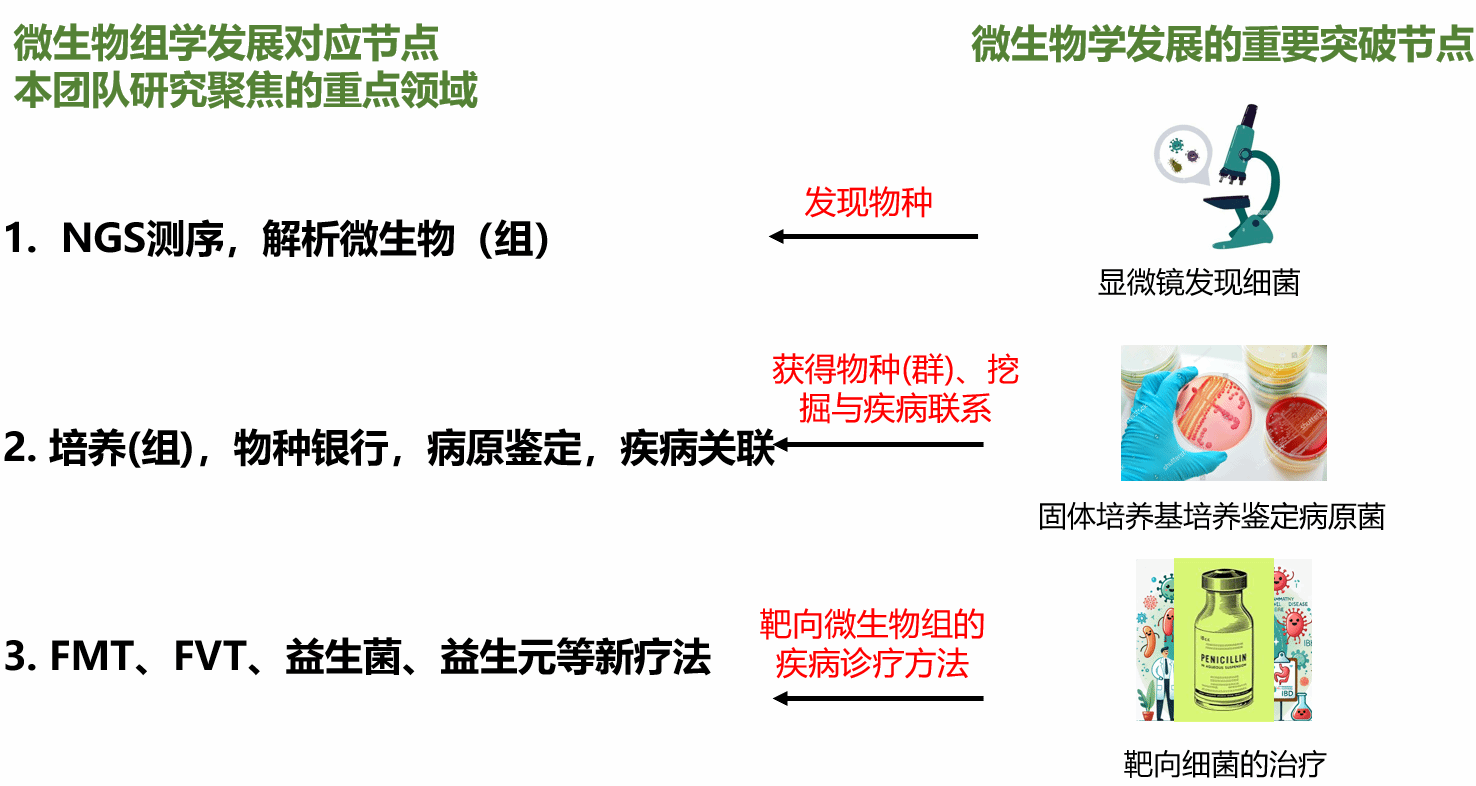

从“发现—鉴定”:构建/优化基于 VLP 的病毒组研究范式

团队围绕VLP(virus-like particles)富集+宏基因组为核心的实验—计算管线,系统梳理富集偏倚、测序策略、装配算法、去污染与阴性对照等关键环节,并与“整体宏基因组(bulk)”形成互补方案,显著提升低丰度病毒的检出率与基因组完整度。该策略为临床队列的可比性与可复现性奠定方法学基础。相关方法学要点已发表于 Journal of Advanced Research 与 Microbiome 等期刊,对 VLP 与 bulk 互补性的方法学进行了系统评估与实践。

从“培养—组学”:打造领先的人类真菌资源与算法

团队已完成人类肠道真菌的大规模分离培养与鉴定,构建了“Cultivated Gut Fungi(CGF)基因组目录”,包含760 个高质量基因组、覆盖 206 个物种,其中 69 个为新发现;并系统解析其代谢与功能通路,补齐了真菌组缺“参考”的核心短板。同时,团队优化了真菌数据分析流程与低丰度定量算法,把真菌变成“可调控对象”。基于该资源,团队揭示了活性物质通过 FXR 受体缓解 IBD的机制,为真菌靶向干预提供了可行靶点(Cell, 2024)。

从“机制—到诊疗”:探索靶向微生物组的新一代治疗

在病毒组干预方面,团队围绕FMT(粪菌移植)、FVT(Fecal Virome Transplantation,病毒组移植)开展机制与效应验证:以健康供体 VLPs为核心制剂,在炎症性肠炎模型中观察到炎症缓解与黏膜表型改善;并继续面向临床实际,探索供体差异与安全风险的工艺化解决思路,为可标准化的噬菌体/病毒组治疗提供证据与路径(Microbiome, 2024)。

鄢秋龙教授表示,团队将持续致力于提升南医五院在微生态医学领域的学术影响力与临床诊疗水平,积极推动该领域科研与应用的创新发展。随着今年9月微生态医学中心的正式启用,团队将依托这一先进平台,进一步加快创新研究与临床转化步伐,最终让更多患者受益。