人体解剖学是医学生开启专业学习、迈进医学殿堂的“入门基石”,更是解码生命结构功能、锤炼医学素养的核心钥匙学科。在这里,每一根神经的走向、每一条血管的分布、每一块骨骼的形态,都藏着通往医学真理的密码,连接着对生命本质的探索与对临床实践的支撑,融合着科学严谨、伦理准则与人文关怀。

南方医科大学《人体解剖学》课程依托国家级教学平台,以系统化的知识体系、数字化的教学手段、人性化的教学设计,带领学生从宏观的人体系统到微观的细胞结构,全方位掌握人体解剖知识,深刻理解生命运作的精密逻辑与宏大规律。

百岁院士领衔

老、中、青三代育人矩阵的学术传承

课程的核心竞争力,来源一支实力雄厚的教学团队,由中国现代临床解剖学奠基人、年逾百岁的中国工程院院士钟世镇开讲,国家教学名师、南方医科大学国家重点学科带头人黄文华教授领衔,团队更荟集中山大学、暨南大学、广州医科大学、广东医科大学的解剖学领域专家,形成老、中、青三代,融合科研与教学协同赋能的育人矩阵。

“解剖学是一门古老而辉煌的学科,想超越前人很难,但是任何工作都要有人去做,我愿意在解剖学中耕耘。”钟世镇仍以“终身教育者”的热忱躬身课程录制,将数十载科研积淀与临床实践经验,转化为契合“建构主义学习理论”的教学内容,他不局限于知识传递,更注重引导学生建立“解剖结构-生理功能-临床病变”的逻辑关联。

在《神经解剖》章节,钟世镇为破解 “脑干核团与颅神经功能定位” 这一教学难点,特意取出珍藏的、标注了神经传导通路的手绘脑干图谱,结合早年参与的 “脑干肿瘤精准切除手术”案例,层层拆解 “如何通过解剖定位规避神经损伤”。他反复叮嘱团队,“教学中要把临床决策背后的解剖逻辑讲透,让学生不是记结构,而是懂‘结构为何影响诊疗’,这才是‘能力导向’的医学教育核心。”

中国工程院院士钟世镇

教学团队定期开展集体备课、教学研讨,不断将临床新知、科技进展融入课程,更以“混合式学习”“差异化教学”等现代教育方法创新实践,积极探索“AI辅助解剖结构识别”的教学应用,确保课程内容既有学术前瞻性,又能直接对接临床实践需求,真正实现“从知识传授到能力培养、价值塑造”的医学教育三重目标。

“理论—实践—数字”多维教学

打破传统体系创新

在临床医学专业学生小李的笔记本上,曾贴满冠状动脉分支的手绘草图,但却总记混不同分支的供血范围,直到接触新解剖课程后,他的笔记里多了一段红色标注,“左冠状动脉前降支闭塞致前壁心梗,右冠状动脉狭窄加重下壁缺血”,旁边还附着血管走行与坏死区域的对应示意图。

这个从“死记分支”到“懂临床关联”的转变,正是课程响应国家医学教育改革的生动注脚。课程通过“理论—实践—数字化”三位一体模式,破解传统教学“重记忆、轻实践”的瓶颈,推动学习从“被动灌输” 转向“主动探索”。

“解剖学的理论不是印在书本上的死条文,而是能指导医生拿起手术刀、判断病情的‘活指南’”。钟世镇指出,理论教学并非孤立的知识点堆砌,而是系统梳理人体各系统解剖结构,结合临床案例阐释功能与结构的内在联系,避免知识碎片化。在备课时他常带着临床病例走进课堂,坚持在理论讲解中穿插“当年处理过的疑难病例”,用“结构决定功能,功能反映病变”的逻辑,帮学生打通“理论到临床”的认知通道。

学校人体科学馆

实践操作依托学校人体科学馆与标准化解剖实验室,学生在导师指导下开展实物解剖,课程同步提供高清标本图像、解剖视频及三维重建资源,精准弥补线上教学缺乏实操的局限。这一环节的设计,深度契合钟世镇对“实践价值”的坚守,他始终强调,“未亲手触摸标本、观察真实解剖结构的学生,难悟生命精密;解剖实践不只是‘动手’,更是对‘无言良师’的致敬、对医学责任的锤炼。”

钟世镇曾为厘清一段细小血管分支,在解剖实验室连续钻研数天,更常叮嘱学生,“拿起解剖刀前要想‘为什么切’,看完结构后要问‘能对应什么临床问题’。” 课程实践教学延续这一理念,每份标本图像标注“临床关联点”,每段解剖视频附带“操作注意事项与伦理提示”,让实践既是“学技术”,更是“养医德”。

虚拟仿真与数字化学习引入AnatomyX、Complete Anatomy 等全球领先3D解剖软件,支持虚拟解剖与AR模型互动。学生可自主操作“虚拟解剖”,多角度分层观察结构,既提升空间理解能力,又化解传统学习的难点与恐惧。这一创新,正是落地钟世镇“数字技术赋能解剖学”的前瞻理念。

开发数字化资源时,团队注重“让虚拟模型有临床温度”,如心血管模块标注“介入手术导管需避的弯曲处”,神经模型加入“常见病变压迫点”等,让数字化学习不止“看结构”,更能“预演临床场景”,契合“理论、实践、数字环环相扣,最终服务临床”的初心。

团队通过虚拟模型进行数字化学习

“生命至上、敬畏感恩”

人文与科学的深度交融

“解剖学不仅是科学,更是对生命的尊重与敬畏。”黄文华表示,课程始终将医学人文与职业道德教育贯穿全程,坚持“生命至上、敬畏感恩”的教育理念,实现立德树人与专业教学的深度融合。

课程在开学第一课设置“致敬无言良师”环节,通过讲述遗体捐献者生前捐献意愿的动人故事、背后的人生经历,引导学生深刻思考生命价值与奉献的精神内核,帮助其筑牢尊重生命、心怀感恩的医学观。同时开设“医学伦理与解剖学史”专题讲座,系统梳理解剖学发展历程中“伦理争议与科学进步”的辩证关系,让学生在历史脉络中培养伦理判断意识与社会责任感。

在实践操作环节,更将“规范操作、尊重标本”作为核心要求,从标本取出时的轻拿轻放,到操作过程中的精准细致,再到操作后的妥善归置,每一个步骤都让学生深刻理解解剖不仅是技术,更是医学人文精神的具象化践行。

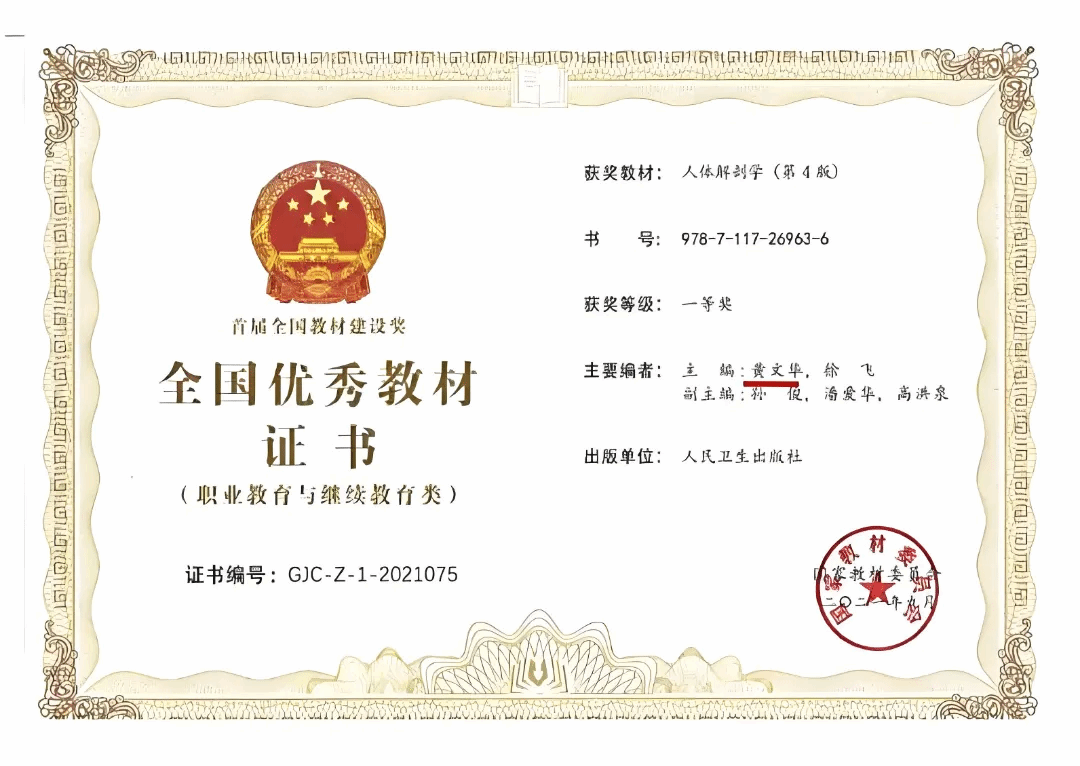

凭借优质的教学质量与创新的教学体系,《人体解剖学》课程收获了多项国家级、省级荣誉,荣获首届国家教材建设奖一等奖,配套的《系统解剖学》课程获评国家线上线下混合一流本科课程,教学成果《40年坚守与创新:现代临床应用解剖学教学体系建设与实践》先后斩获第十届广东省高等教育教学成果特等奖、2022年国家教学成果一等奖。

近年来,《人体解剖学》课程所获奖项

人体解剖学是医学的“地图”,指引每一位追梦者在浩瀚的医学世界中找准方向。“知结构、明功能、懂临床、怀敬畏”,是《人体解剖学》课程带给学生的核心精神。团队将坚守“学生为本、质量为先、创新为魂”的理念,帮助每一位有志于医学事业的学子筑牢专业根基,助力他们在医学之路上行稳致远,书写属于自己的医学篇章。