在南方医科大学,有这样一门实验课,它实现了“土法炼钢”走向“标准输出”,它打破了“按步骤操作”模式,让学生自主探误差、建模型,成功将课堂研究成果反哺临床实践,这门课到底靠什么新花样频频“出圈”?

“让理论扎根实践土壤,创新照亮医学征途。”课程负责人董为人的这句话,道出了《机能实验学I》的“流量密码”。作为国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地的核心课程,教学团队通过整合生理学、病理生理学与药理学实验内容,构建了“医学机能实验学”的全新教学模式,历经27年的默默耕耘,已成为中国“医学机能实验学”教育的引领者。

一堂课的“出圈”密码

让实验桌秒变“科创擂台”

提及血压测量,多数人会觉得只是简单的“绑袖带、听声音、读数值”,但在《机能实验学I》的课堂上,学生们跳出“按步骤测血压”的固化思维,将传统“验证性”实验升级为“自主选题、方案设计、数据建模、临床延伸”四连跳,血压测量成为学生探索科研与临床关联的重要载体,实验桌秒变“科创擂台”。

“给家人测血压时数值总不一样,我们想弄清哪些因素导致误差。”同学们从不同测量姿势、袖带尺寸、测量时间三个维度设计方案,通过控制实验变量,记录环境因素,收集在不同条件下对志愿者多次血压测量的结果,对测量数据进行单因素方差分析和多因素回归分析,构建“血压测量误差影响因素量化模型”。该实验成果不仅有助完善临床测量规范和护士培训,团队还设计了“家庭血压测量指导手册”,加强血压测量的科普。

学生在课堂上进行血压测量实操

“血压测量是医学基础操作,但我们希望通过这样的课堂设计,让学生明白任何简单的操作背后都可能蕴含着复杂的科学原理和临床价值。”董为人表示,

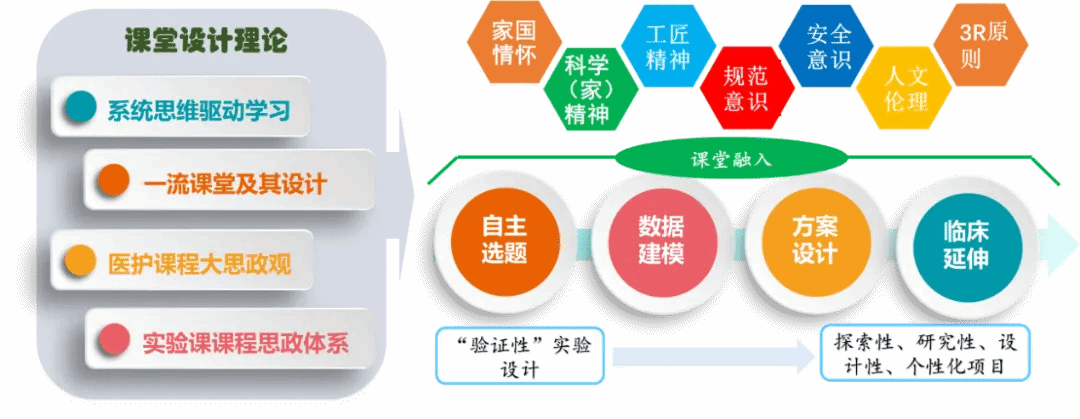

在这门课程中,教学团队将“系统思维驱动学习”“一流课堂及其设计”“医护课程大思政观”形成三大合力,将单个传统的“验证性”实验,精心设计成“探索性”“研究性”“设计性”“个性化”的多元项目,持续推动课程的创新发展。

课程同时还将思政元素贯穿始终,巧妙融入实验课堂的每个环节,从安全意识、规范意识的强化,到人文伦理、工匠精神的传承,同时关联动物实验3R原则等,让学生在掌握专业技能的同时,深刻理解生命伦理与科学家精神。

《机能实验学I》课堂设计理论

“以前觉得实验课就是‘照着做’,按部就班完成步骤就好。但在这门课上,我们在课堂上就能完成一项项mini课题,从选题到设计再到得出结论,全程都要自己思考、动手,真正体验到了‘真刀真枪搞科研’的感觉。”2021级临床医学专业学生刘同学说。

硬核资源矩阵

撑起“国家级”金课的底气

从1998年打破学科壁垒的大胆尝试,到2025年成功入选国家一流本科课程,《机能实验学I》课程如今已成为“新医科实验教学改革的南医样板”。而教材、平台、团队三大硬核矩阵,正是支撑其创新发展的核心力量。

作为国内首部《机能实验学》及英文版教材的诞生地,课程团队在教材建设上始终走在前列,其“十四五”规划教材《基础医学实验示范教程》融入AR虚拟操作模块,学生扫描插图即可观看“家兔动脉血压测定”等三维流程。该教程被全国百余所高校采用,有效推动医学实验教材向“图文+虚拟实操”标准化发展。

依托医学基础国家级实验教学示范中心、医学形态学国家级虚拟仿真实验教学中心两大国家级平台,课程团队建强平台矩阵,致力打造覆盖全国的共享资源网络,56个虚拟仿真项目、166个共享资源,为学生提供了多元化的实践渠道;爱课平台66万次的点击量、微信公众号数万的粉丝数,让课程资源突破地域限制,惠及全国更多医学学子。

16人的教学团队是课程高质量发展的核心动力,其中高级职称9人、博士9人,团队成员教学经验丰富,科研领域成果丰硕,更是黄大年式教师团队的核心成员,用专业与热情为课程注入源源不断的活力。先后斩获中国病理生理学会技能竞赛一等奖,多人荣获省级教学名师称号。

课程的改革成效,最终体现在学生的成长与收获中。近三年,课程组指导本科生在科研创新领域捷报频传,斩获全国大学生创新研究暨实验设计论坛金奖等国家级奖项4项、省级科研项目2项,发表高水平论文2篇。

“未来,我们会继续挖掘更多基础实验项目的科研与临床价值,让《机能实验学I》课堂成为培养学生科研思维和临床意识的重要平台,为行业输送更多既懂操作又会思考的高素质人才。”董为人说。

示范辐射全国

让“南医经验”成为“通用模板”

课程团队依托国家级实验教学示范中心联席会基础医学组(联基组)平台,持续开展全国性的推广交流活动,积极发挥对全国医学实验教学的示范引领作用。

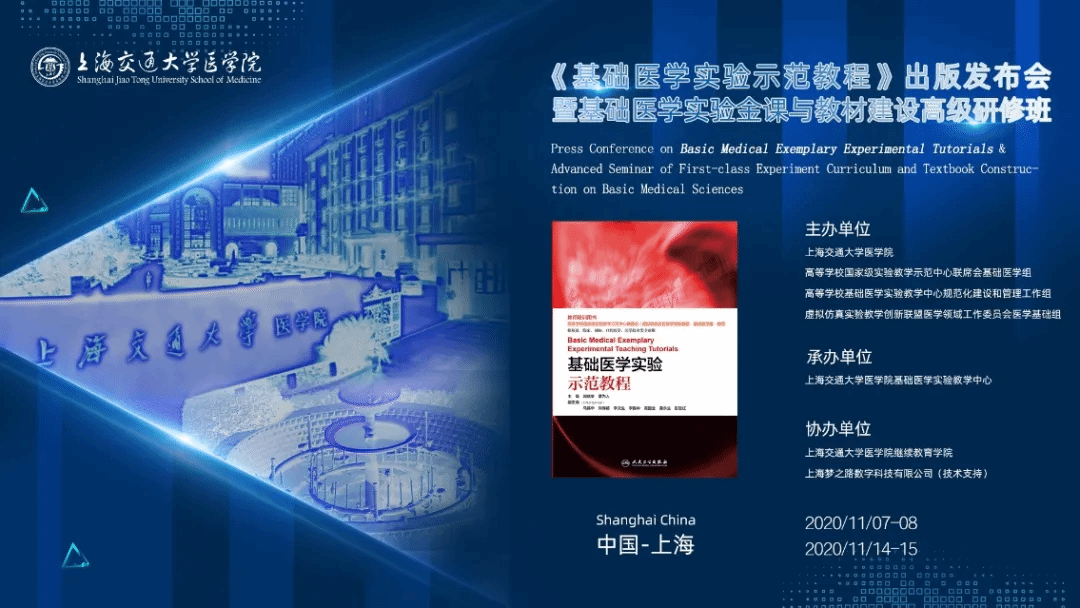

自2018年8月提出一流课堂理念并举办一流课堂培训班以来,团队的步伐从未停歇。2019年7月,成立高等医药院校混合式(教+学)金课协作组织暨讲师团;2020年 8月,在成都成立高等医学院校虚实结合实验教学系统研发工作组,系统化研发基础医学实验教学项目;2020年11月,在广州成立高等学校基础医学创新创业协同育人联盟,举办基础医学实验示范教程出版发布会。

此外,团队还主办年度全国性“一流课堂设计大赛”和全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛。其中,全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛已成为国内规模最大、影响力和水平最高的基础医学学生科研活动,成功进入教育部高等教育学会全国大学生大赛排行榜。

2020年11月在广州成立高等学校基础医学创新创业协同育人工作组

截至目前,课程团队已在全国200余所高校举办“一流课堂设计工作坊”和年度全国性培训班,培训骨干教师12000余人次,受邀在全国各类教学会议上分享经验100余次;主持编写相关国家级规划教材30余部,被北京大学、复旦大学、四川大学等100多所高校引进使用;2019-2022年,面向全国50余家院校教师进行培训推广,受众师生约50万人次;“基于优质多元信息化平台,构筑‘智能+’医学金课堂” 项目荣获2019年度广东教育教学成果奖二等奖和中国医药教育协会教育创新一等奖。“南医方案”正逐渐成为新医科建设的“通用模板”。

2020年11月,基础医学实验示范教程出版发布会在线举办

“入选国家一流课程不是终点,而是新的起点。”面对未来,董为人教授充满信心。他表示,课程团队将继续聚焦科研态度、创新思维、人文精神的培养,紧跟时代步伐,适度融入人工智能、数字孪生等新技术,持续迭代课程内容,致力于打造面向未来的“智慧机能实验学”,为我国医学事业培养更多基础拔尖人才。